指定都市PTA情報交換会に参加いたしました(9/11・12)

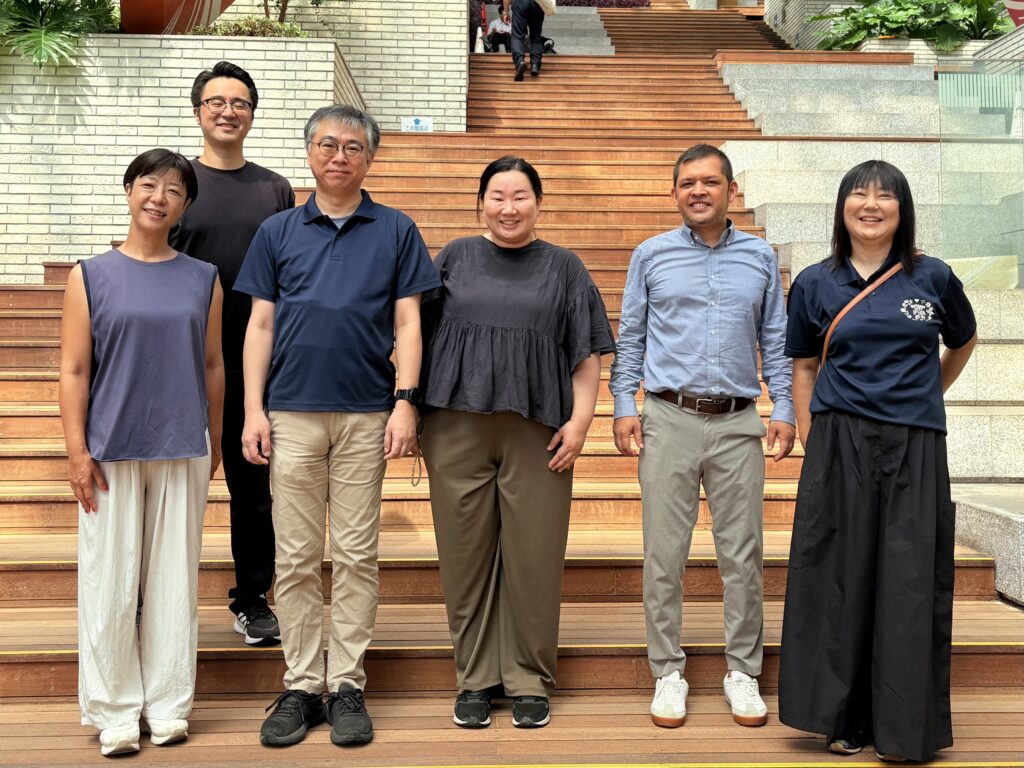

9月11、12日に千葉市にて開催された指定都市PTA情報交換会に正副会長6名と事務局長が参加してまいりました。

第一分科会(組織・運営)持続可能なPTA組織と運営

PTA加入率低下や活動硬直化への対応をテーマに、まずは、千葉市P連を脱退した学校の元校長先生からの基調講演、その後、千葉市P連の取組が共有されました。千葉市P連は動画やハンドブック作成、キャッシュレス集金導入など負担軽減に努めていますが、退会校増が課題です。講演では「危機感を持ち、変革に挑戦する柔軟さ」が提言されました。分科会では、可視的で楽しい事業やSNS発信、役職依存を下げた運営、外部連携が有効など、選ばれるPTAへの組織変革が求められていることを参加者で共有しました。

第二分科会 (研修活動・成人教育)今求められているPTA研修

基調講演では、「組織における研修課題」についてご講演いただきました。研修には視野を広げる学びと専門的に深める学びの両立が大切であること、また「共に学ぶ」という姿勢が自身を理解する基盤となることが強調されました。さらに、教職員と保護者が連携し、互いに学び合う必要性も示されました。講演では「Well-being ウェルビーイングを育む組織経営」についても触れられ、PTA 活動そのものが子どもや地域の幸せにつながる実践であることを再認識しました。グループ討議では、担い手不足や活動の温度差といった課題を共有し、子どもと保護者が一緒に参加できる体験型イベントや地域との連携などの活性化策が提案されました。

第三分科会 (地域連携)地域とPTAができる不登校対応

地域とPTAの不登校対応をテーマに、基調提案・事例発表・グループセッションが行われ、学校・家庭・地域の役割が議論されました。基調提案では、多様な学びを認める法整備や課題、千葉市の支援策が紹介されました。事例発表では、保護者の働きかけが運用改善につながった例や、地域の登校見守り活動が子どもの異変発見に繋がった事例が紹介されました。グループセッションでは、子どもの居場所づくり、固定観念の見直し、学校、家庭、地域の意識改革など多くの提案が共有されました。講評では、子どもの自主性を尊重する社会づくりと、PTAがネットワークの要となることが期待されました。全体の議論を通じて学校だけでなく、家庭・地域と共に子どもを支える社会づくりの重要性が再確認されました。

第四分科会 (広報・情報活動)PTAにおける広報とICT

PTAの広報・情報活動をテーマに、千葉市PTA連絡協議会のICT活用事例や各都市の先進的取り組みが紹介されました。千葉市では、情報発信動画や役員向け資料、キャッシュレス集金代行システムが実施され、単会の集金負担軽減と協議会加入のメリットを明確化。一方、契約書作成や返金作業、手数料負担などの課題も指摘されました。GoogleフォームやAIによる意見集約、SNS「X」とAIツール「Grok」を活用した効率的整理の実演も行われました。静岡市・北九州市・相模原市の事例では、提言書や回答のウェブ公開、独自クラウド構築、AI活用など多様な取り組みが報告されました。今後は、ITスキル格差の是正、意見提出ルートの整備、協議会加入メリットの実感化が課題であると感じています。

全体会

学校教育と不登校支援をつなぐ〜元校長が語る子どもたちへの支援

NPO法人千葉子ども家庭支援センター副理事長 宇田英弘氏

学校に行けない子どもたちの居場所としてフリースクールがありますが、そもそもフリースクールとは「不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設」で設置の基準はなく公的な認可もいらず誰でも開設できるため、個人に合った場所を選ぶ必要があります。

フリースクール選びのポイントとしては個々にあった学習活動を行っているか

• 在籍校との連携が十分できているか

• 学習指導の専門家と心理相談の専門家がいるか

• 将来への自立を目指せる進路相談をしているか

• 施設や環境など子どもの安全性が保たれているか

などがあげられます。不登校の子どもは通信制高校にしか行けないと思われがちですが、フリースクールの卒業生は半数以上が全日制に進んでいるデータもあり、支援の大切さが数字に出ています。

後半は千葉市教育委員会学校教育部教育支援課 高橋泰雄課長と、NPO法人千葉こども家庭支援センター 杉本景子理事長を交えて、事前アンケートの結果に対するディスカッションがあり、不登校はいつ誰の身に起こるかはわからず誰もが当事者であること、また普通という呪縛に囚われてはいけないと何度も言われていました。我々保護者も普通でなくてはいけないという概念にとらわれず、その子どもにあった支援を柔軟に受け入れる必要があると感じました。