令和7年度 「さいたま市ストップいじめ!子どもサミット」に参加しました

突然ですがクイズです。

「算数(数学)の問題が解けず、鉛筆がなかなか進まないEさんに対して、問題を解き終わっていたFさんは、解き方を教えた」これはいじめだと思いますか?

ここまでの内容であれば、一見Fさんは答えの分からない子に親切に教えてあげたようにも思えます。

でも、この話には続きがあり、「あと少しで問題を自分で解くことができそうだったEさんは泣き出してしまった」

こうなると、これはいじめでしょうか?それともいじめではないのでしょうか?

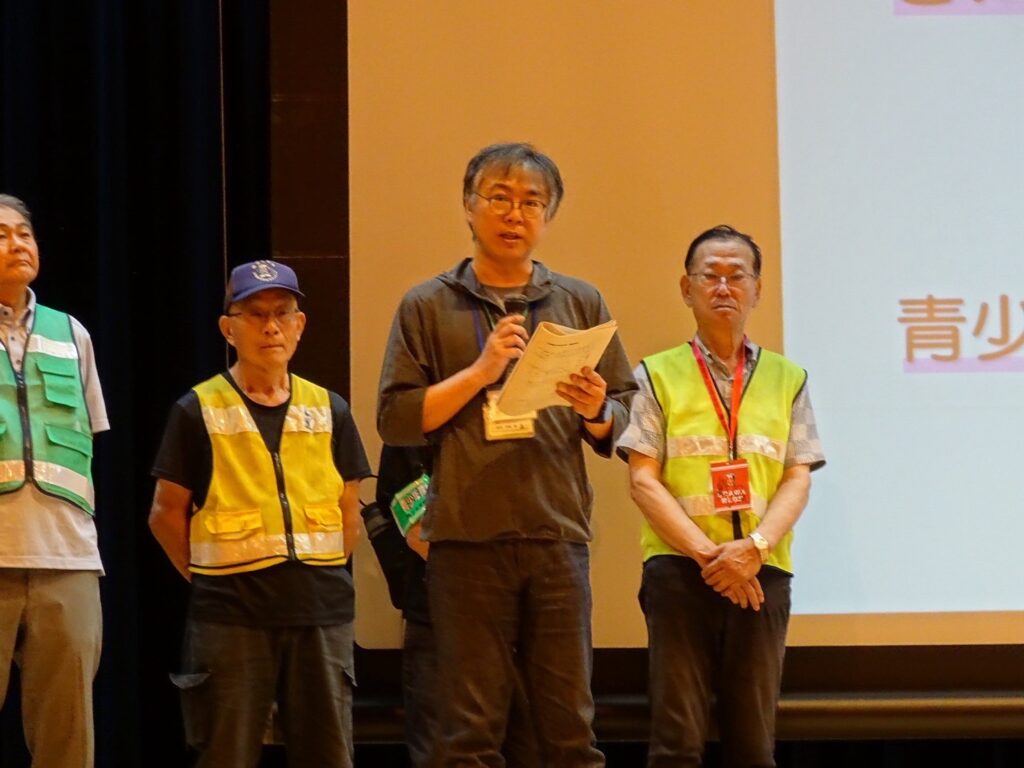

7月30日、さいたま市教育委員会主催で「ストップいじめ!子どもサミット」が開催されました。

市内の小中学生を中心に、教員や保護者、地域住民など約700名が一堂に会し、いじめについて真剣に、そして少しユーモアも交えながら考える一日となりました。

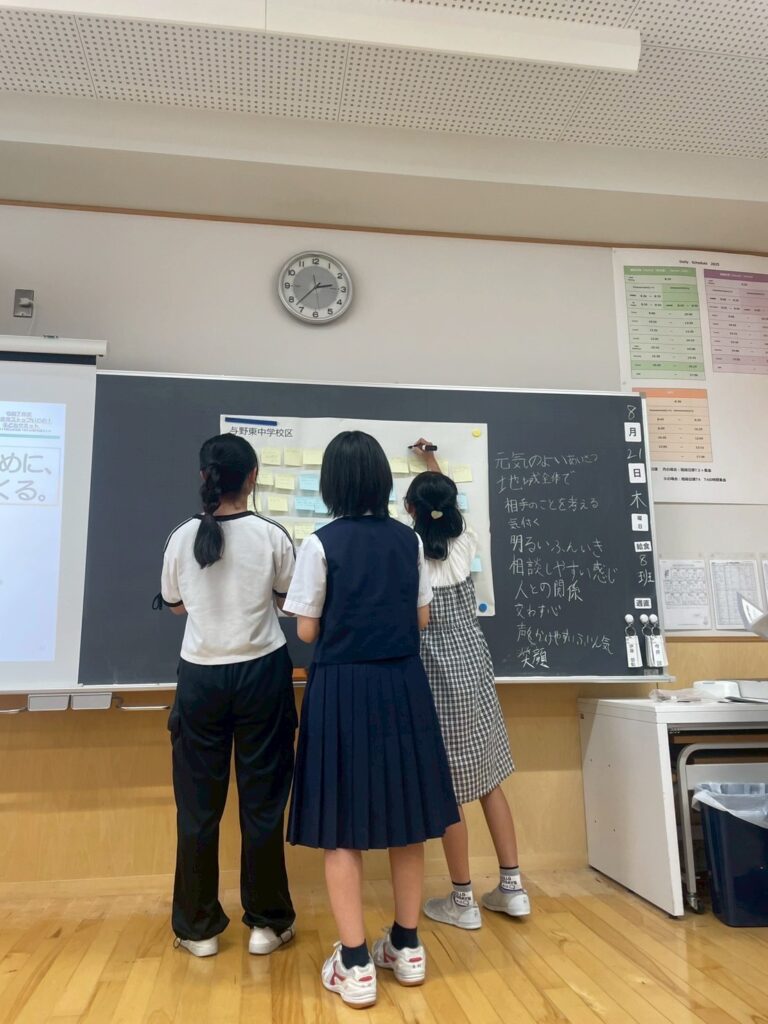

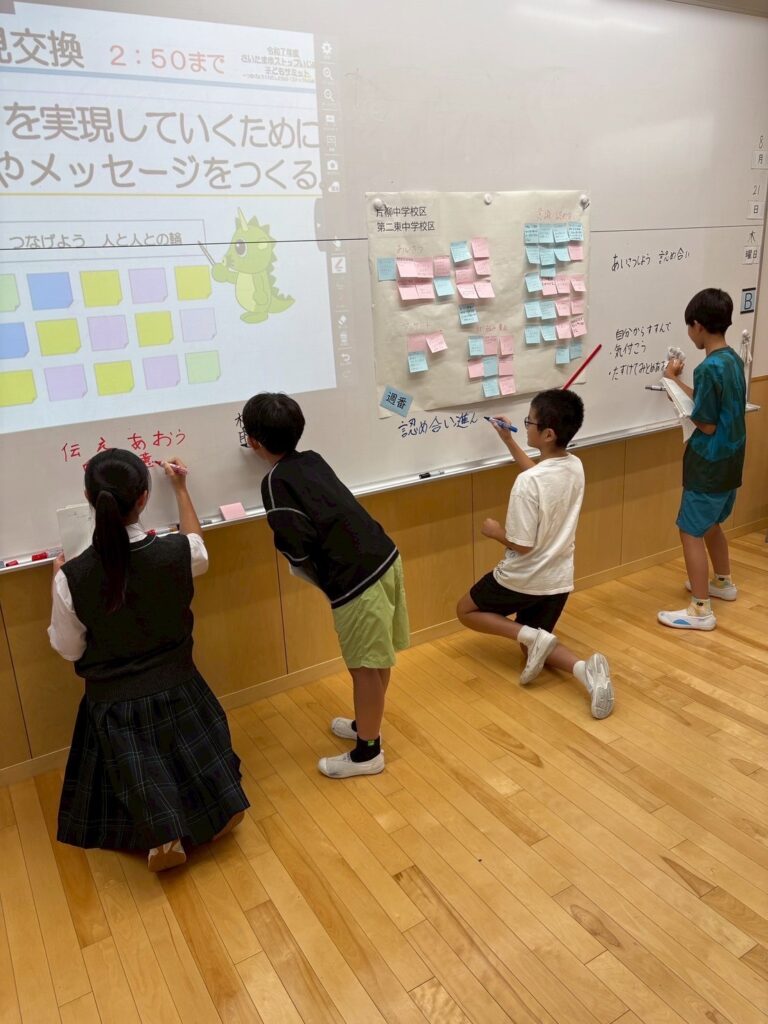

参加者はまず45のグループに分かれて、冒頭のような事例を含む3つのケースをもとに、「これはいじめ?それとも…?」というテーマでグループディスカッションを行いました。

冒頭のクイズの際、続きが出る前のディスカッションで小学生から「でもこれってEさんが教えられて嬉しかったのかどうか分からないよね」と鋭い一言。

いじめはやられた側がどう感じたかで決まる。その事に気づかされた瞬間でした。

続いては、各校でのいじめ防止の取り組みや今後のアイデアを共有。

さらに地域ごとの10グループで発表が行われ、各グループ、ジェスチャーを交えたり様々な趣向を凝らしたプレゼンを披露しました。

最後に、日本大学の藤平敦教授による講演。

「加害者は、実は傍観者を見ていじめをする」という言葉には、はっとしました。

「周囲が笑えばいじめは続く。笑わない、いじめを良しとしないような空気作りが大切だ」と語る姿に、大人も子どもも、真剣に耳を傾けていました。

子どもたちとともに、時に楽しく、時に真剣にいじめについて向き合った一日。

その中に、いじめを防ぐヒントがいくつも詰まっていました。